Qué hombre tan maravilloso sería tu padre... con que sólo fuera de otra manera.

“Lo que embellece al desierto es que en alguna parte esconde un pozo de agua” ANTOINE DE SAINT-EXUPERY

Qué hombre tan maravilloso sería tu padre... con que sólo fuera de otra manera.

incestuosasentre los gobiernos, los bancos centrales (ahora todos independientes de los gobiernos) y el sector financiero privado, permitiendo la impunidad total de grandes actores privados que a través de operaciones de alto riesgo o francamente fraudulentas, ponen en peligro todo el sistema financiero internacional. Con la globalización entramos en un sistema de

pensamiento único, como definió Ignacio Ramonet en Le Monde Diplomatique, con un grado impresionante de dogmatismo.

Al mismo tiempo que se expande elpensamiento único

se multiplican los foros informales donde un número muy limitado de jefes de Estado o ministros toman decisiones que comprometen el futuro de la humanidad (asociando actores no-estatales como las empresas o la sociedad civil). La cuestión es muy seria, porque como dijo el presidente Sarkozy, el sistema de las Naciones Unidas que tiene toda la legitimidad para representar a los 192 países del planetaestá agotado y no responde más a las exigencias de un mundo económicamente interdependiente

. En los pasados 20 años todos los intentos de reformar el sistema de las Naciones Unidas, empezando por el Consejo de Seguridad, fracasaron. Por tanto es inevitable y urgente repensar las instituciones internacionales. El tema de la arquitectura institucional del mundo estaba en la mesa de la cumbre del G-20 en Cannes en diciembre, y sin duda será discutido en la próxima cumbre en Los Cabos, como reclamaron los cancilleres en su reunión del 20 de febrero.

Coexisten hoy dos sistemas paralelos de instituciones intergubernamentales, las del viejo mundo

con la Organización de las Naciones Unidas en su centro, donde todos los estados tiene igualdad de derechos, y los nuevos foros como G-7 y G-20, que reagrupan los países industrializados y emergentes en un marco totalmente informal. Ahí esta el verdadero poder. Igualmente el Fondo Monetario Internacional, muy desprestigiado en los años 80, es hoy la institución financiera de mayor peso en el mundo. Lo fundamental en el proceso de globalización empezado en los años 90 es que los grandes países industrializados occidentales se organizaron para no dejar a ningún otro grupo de países la capacidad de formular modelos alternativos de desarrollo. El G-7, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OCDE, controlados por las potencias occidentales, fijaron las nuevas reglas del juego en los países ex comunistas sin encontrar resistencias, para después generalizarlas a todo el mundo. El tercer mundo se desintegró, y ni China ni Rusia, convertidas al capitalismo, han tenido hasta la fecha el peso suficiente y la voluntad de hacer contrapropuestas al esquema occidental. Sobre todo China, que está todavía en una fase de incorporación a la economía mundial para satisfacer las necesidades de crecimiento de su pueblo, avanzando con mucha prudencia para no desestabilizar el orden económico y financiero mundial. Le interesa sobremanera la estabilidad de un sistema que le da acceso a todos los mercados y fuentes de materias primas, y le permite tomar el control de muchas grandes empresas de Estados Unidos o Europa, protegiéndose al mismo tiempo de los excesos de la desregulación financiera. China tiene una política a muy largo plazo y decidirá en el momento oportuno si le conviene o no provocar un cambio fundamental en el pilotaje del mundo globalizado. Por eso tiene un perfil relativamente bajo en el G-20; prefiere las discusiones bilaterales, en particular con Estados Unidos.

Mientras, vivimos una situación paradójica: los grandes países industrializados atraviesan una profunda crisis, pero conservan todo su poder de influencia, al lado de economías emergentes en crecimiento rápido que no encuentran todavía el lugar que les corresponde en los procesos de toma de decisión. Eso fue uno de los puntos más significativos abordado por algunos cancilleres en Los Cabos.

Fuente La Jornada

urante la semana que se va aparecieron los resultados de tres encuestas. Dos de ellas, una de Univisión –levantada entre mexicanos que viven en Estados Unidos– y otra del ITAM –alma máterde la tecnocracia dominante– coinciden en que Andrés Manuel López Obrador está a la cabeza de las preferencias electorales, seguido de lejos por Josefina Vázquez Mota, y mucho más lejos por Enrique Peña Nieto.

En cambio, en la de Televisa-Mitofsky, el dueño del copete afligido conserva 40 puntos, la candidata del PAN y de El Yunque le cubre las espaldas con 28, y el máximo dirigente opositor del país apenas reúne 18. ¿A quién debemos creerle?

Ante las críticas que recibió en Twitter, luego de dar a conocer sus inverosímiles resultados, Roy Campos, dueño de la empresa Consulta Mitofsky, respondió, palabras más, palabras menos, que las encuestas que sitúan a AMLO en primer lugar reflejan el estado de ánimo que prevalece en un microcosmos poco representativo, en tanto las suyas expresan el sentir nacional.

“@Roy: tu credibilidad es nula”, le escribió en Twitter @emiajseliva, antes de recordarle que Televisa es un poder fáctico e invitarlo a sostener un debate público sobre el tema. No ha contestado el siempre afable Roy, pero harto saludable sería que aceptara discutir la legitimidad de su labor profesional y las consecuencias que ésta ha tenido para los mexicanos.

Novena televisora del planeta y primera en el mundo de habla hispana, Televisa construyó la ficticia victoria de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa en las elecciones de 2006 y obtuvo en recompensa miles de millones de pesos en espots, la concesión casi gratuita de la fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad para dar servicio de audio, video, telefonía e Internet sin pagar impuestos durante los dos primeros años, y muchos, muchos beneficios más (lean El sexenio de Televisa, de Jenaro Villamil). Sin embargo, la mancha del fraude electoral que acompañará a Calderón hasta el fin de su vida, Televisa tampoco se la quitará ni con el agua de todos los océanos y todos los ríos.

Entre otras cosas porque, para sentar a su protegido en los pináculos a fin de cobrarle hasta la risa, difundió a toda hora la campaña López Obrador es un peligro para México

, que inoculó el veneno del odio en millones de hombres y mujeres de buena fe. (Por cierto, ¿ya saben que Antonio Sola Rechi, el hombre blanco y barbado, venido de ultramar, que nos trajo la peste de la furia, está de regreso y trabaja para Vázquez Mota?¿Con qué nos va a salir ahora? ¿Con que si gana AMLO los 60 mil muertos de Calderón volverán de ultratumba convertidos en zombis?

, escribió@fdobonilla en Twitter.)

La madrugada del 6 de julio de 2006, cuatro levantacejas de Televisa proclamaron el triunfo

de Calderón, en una escena escalofriante que nos hizo recordar la noche del 11 de septiembre de 1973, cuando cuatro generales de anteojos negros inauguraron la dictadura de Pinochet. Antes, los golpes de Estado los daban los militares; hoy, los medios de comunicación masiva.

Y por lo que vimos a lo largo de la gran catástrofe que destruyó a México durante el sexenio de Calderón, y por lo que observamos durante la precampaña, nada cambiará en las elecciones del primero de julio si el pueblo no rompe la inercia de la mercadotecnia y logra que el breve trimestre de las campañas se someta a las reglas elementales de la democracia.

Andrés Manuel López Obrador y la coalición que lo postula han solicitado alInstituto del Fraude Electoral (IFE) que los candidatos a la Presidencia sostengan 12 debates temáticos, para que los votantes descubran qué hay debajo del copete que se desinfla y detrás de la sonrisa de doña Josefina, porque no sabemos qué piensan. O mejor dicho, sabemos que mantendrán la misma política económica, privatizarán Pemex y continuarán la guerra contra el pueblo para fortalecer el narcotráfico.

De López Obrador, por el contrario, conocemos los 50 puntos de su Nuevo Proyecto de Nación, entre los cuales destaca el de la austeridad y contra la corrupción, que le permitirá disponer de 600 mil millones de pesos para crear de uno a 5 millones de empleos en su primer año de gobierno, inspirado en el ejemplo de Franklin Roosevelt, quien a partir de 1933 y para contrarrestar los efectos de la crisis económica de 1929, abrió millones de puestos de trabajo en beneficio de los más débiles.

¿No es algo así lo que necesitamos para evitar que los ninis se pasen a las filas del crimen organizado? ¿Por qué Vázquez Mota y Peña Nieto se opondrían a debatir estas ideas y confrontarlas con las suyas? ¿Por temor a que la gente perciba que no pueden ofrecer nada distinto a lo que hicieron Calderón, Fox, Zedillo, Salinas y De la Madrid?

Obviamente, quieren seducir a los más pobres con sus sonrisas de plástico, que tienen un significado inequívoco para ellos: el primero de julio, en el peor de los casos, recibirán 100 pesos en efectivo si votan por el PRI o por el PAN.

Y millones de estómagos hambrientos esperan ese día –y las visitas de los candidatos que, como Eruviel Ávila, en el estado de México, llegarán a las puertas de sus casas con tinacos, alambre, cemento, gallinas y demás–, con la certeza de que nada ni nadie podrá sacarlos del marasmo al que, según la televisión, están condenados a permanecer hasta que mueran.

¿Qué tendrá mayor peso al final? ¿El voto comprado de los miserables o los votos razonados de los pensantes? Movilizarnos desde ya para demostrar que somos mayoría quienes exigimos que haya 12 debates sería una manera de iniciar esta lucha en favor de la democracia y en contra de la mercadotecnia. Podríamos, por ejemplo, pegar carteles en nuestras ventanas con el número 12.

Invitar a los artistas plásticos a construir un gigantesco número dos (2) con globos de gas helio y colocarlo a la derecha de la Suavicrema (antes Estela de Luz y Fuerza) para formar un 12 monumental, que respalde la demanda de los 12 debates. Acostarnos en la plancha del Zócalo y en las plazas públicas de todas las ciudades del país, a efecto de crear un 12 de carne humana... Pintar de rojo las 12 fuentes más importantes de cada ciudad, colocar pegatinas con el número 12 en todas partes, pintarnos el 12 en la cara, desplegar mantas con el 12 en los estadios, darnos 12 besos cuando nos saludemos... En suma, obsesionarnos y obsesionar con el número 12 hasta que Vázquez Mota y Peña Nieto acepten los 12 debates que propone López Obrador.

En julio de 2006, después del fraude, durante las primeras manifestaciones en el Zócalo, la gente gritaba: si no hay solución habrá revolución

. Hoy, los términos parecen invertirse: todo sugiere que si no hay una revolución pacífica no podremos solucionar ninguno de los 12 mayores problemas de México.

PD: a las personas interesadas en colaborar con El Canario Temerario, el periódico en Twitter que dirigirá@nanzumu, se les exhorta a mandar una colaboración de 140 caracteres aaurorita.bengo@gmail.com. ¡Hasta el próximo sábado!

inaceptable, pero aclaró que los militares

no serán castigadosFoto Ap

eorge Orwell acuñó el útil término de nogente

para criaturas a quienes se les negaba la condición de personas porque no se ceñían a la doctrina estatal. Nosotros podríamos añadir el término nohistoria

para referirnos al destino de las nogente, eliminadas de la historia por causas similares.

La nohistoria de la nogente se ilumina por la suerte que corren los aniversarios. Los importantes son usualmente conmemorados, con la debida solemnidad, cuando corresponde: Pearl Harbor, por ejemplo. Algunos no lo son, y podemos aprender mucho acerca de nosotros al extraerlos de la nohistoria.

En estos días estamos dejando de conmemorar un suceso que tiene un gran significado: el 50 aniversario de la decisión tomada por el presidente Kennedy de lanzar una invasión directa sobre Vietnam del Sur, lo que pronto se convertiría en el crimen más extremo de agresión desde la Segunda Guerra Mundial.

Kennedy ordenó a la fuerza aérea de Estados Unidos que bombardeara Vietnam del Sur (para febrero de 1962, se habían realizado cientos de misiones aéreas); la guerra química autorizada para destruir los cultivos de alimento y así someter a la población rebelde; y poner en vigor programas que, en última instancia, obligaron a millones de aldeanos a refugiarse en viviendas improvisadas en la periferia urbana y en campos de concentración virtuales, llamados aldeas estratégicas

. Allí, los aldeanos serían protegidos

de la guerrillas nativas a las que, como bien sabía la administración estadunidense, apoyaban voluntariamente.

Los esfuerzos oficiales para justificar los ataques fueron mínimos y, en su mayor parte, mera fantasía.

Fue típico el apasionado discurso del presidente a la Asociación Americana de Editores de Periódicos, el 27 de abril de 1961, cuando advirtió que estamos enfrentando en todo el mundo una conspiración monolítica e implacable que depende principalmente de medios encubiertos para expandir su esfera de influencia

. En Naciones Unidas, el 25 de septiembre de 1961, Kennedy afirmó que si esa conspiración lograba alcanzar sus fines en Laos y Vietnam, las puertas quedarán abiertas de par en par

. Los efectos a corto plazo de esto fueron reportados por Bernard Fall, respetado especialista e historiador de Indochina –no un pacifista, pero sí uno de quienes se preocupaban por la suerte de los pueblos de esos atormentados países.

A principios de 1965 calculó que aproximadamente 66 mil sudvietnamitas habían sido abatidos entre 1957 y 1961; y otros 89 mil entre 1961 y abril de 1965, en su mayoría víctimas del régimen cliente de Estados Unidos o del aplastante peso de las fuerzas armadas estadunidenses, el napalm, los bombarderos a reacción y, finalmente, gases que causan vómitos

.

Las decisiones se mantuvieron en la oscuridad, como lo fueron las consecuencias que todavía persisten. Para mencionar tan solo un caso: Tierra quemada, por Fred Wilcox, el primer estudio profundo del impacto terrible y aún en proceso de la guerra química sobre los vietnamitas, se publicó hace unos meses –y seguramente se unirá a otros materiales de la nohistoria. El núcleo de la historia es lo que ocurrió. El núcleo de la nohistoria es desaparecer

lo que ocurrió.

Para 1967, la oposición a los crímenes en Vietnam del Sur había adquirido una escala sustancial. Cientos de miles de tropas estadunidenses asolaban Vietnam del Sur, y las áreas con mayor población eran sometidas a intensos bombardeos. La invasión se había extendido al resto de Indochina.

Las consecuencias se habían tornado tan horrendas que Bernard Fall pronosticó que Vietnam, como entidad cultural e histórica ... se ve amenazada con la extinción ... (a medida) .... que la campiña literalmente muere bajo los impactos de la mayor máquina de guerra que se haya lanzado contra un área de este tamaño

.

Cuando la guerra terminó, ocho devastadores años después, la opinión general estaba dividida entre los que la llamaban una causa noble

que pudo haberse ganado de haber habido mayor dedicación; y, en el extremo opuesto, los críticos, para quienes fue un error

que resultó demasiado costoso.

Aún estaba por ocurrir el bombardeo de la remota sociedad campesina del norte de Laos, que fue de tal magnitud que las víctimas siguieron viviendo durante años en cuevas para tratar de sobrevivir; y poco después el bombardeo de la rural Camboya, que superó el nivel de todo el bombardeo de los aliados en el teatro de guerra del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial.

En 1970, el asesor nacional de Seguridad Henry Kissinger había ordenado una campaña de bombardeo masivo en Camboya. Cualquier cosa que vuele o cualquier cosa que se mueva

–un llamado para un genocidio de un tipo que rara vez se encuentra en los registros archivados.

Las de Laos y Camboya fueronguerras secretas

en cuanto a que el reportaje de ellas fue escaso y los hechos son muy poco conocidos por el público en general o incluso por elites educadas que, sin embargo, recitan de memoria todos los crímenes reales o imaginarios de enemigos oficiales.

Otro capítulo en los abundantes anales de la nohistoria.

Dentro de tres años podremos –o quizá no– conmemorar otro suceso de gran relevancia contemporánea: el aniversario 900 de la Carta Magna.

Este documento es el cimiento de lo que la historiadora Margaret E. McGuiness, refiriéndose a los juicios de Nuremberg, proclama como una forma particularmente estadunidense de legalismo: castigo sólo para aquellos que se pueda demostrar que son culpables mediante un juicio justo con una miríada de protecciones de procedimiento

.

Esta Gran Carta declara que ningún hombre libre

será privado de sus derechos excepto por juicio legal de sus pares y por la ley de la tierra

. Estos principios fueron posteriormente ampliados para su aplicación a todos los hombres en general. Cruzaron el Atlántico e ingresaron a la Constitución de Estados Unidos y a la Carta de Derechos, que declararon que ningunapersona

puede ser privada de sus derechos sin un proceso debido y un juicio rápido.

Por supuesto, los fundadores no tenían la intención de que persona

se aplicara a todas las personas. Los nativos americanos no eran personas. Ni lo eran los esclavos. Las mujeres apenas calificaban como personas. Mantengámonos, no obstante, apegados a la noción núcleo de la presunción de inocencia, que ha sido arrojada al olvido de la nohistoria.

Un paso adicional en cuanto a socavar los principios de la Carta Magna se dio cuando el presidente Barack Obama firmó la Ley Nacional de Autorización de Defensa, que codifica la práctica de Bush y Obama de detención indefinida sin juicio bajo custodia militar.

Tal trato es ahora obligatorio en el caso de aquellos acusados de ayudar a las fuerzas enemigas durante la guerra contra el terrorismo

u opcional si los acusados son ciudadanos estadunidenses.

Su alcance es ilustrado por el primer caso de Guantánamo que llegó a los tribunales bajo el presidente Obama: el de Omar Khadr, ex soldado niño acusado del terrible crimen de tratar de defender a su aldea afgana cuando era atacada por fuerzas de Estados Unidos. Capturado a los 15 años de edad, Khadr fue encarcelado durante ocho años en Bagram y Guantánamo, y luego llevado ante una corte militar en octubre de 2010, donde se le dio a elegir entre declararse no culpable y permanecer para siempre en Guantánamo, o declararse culpable y cumplir sólo ocho años más de condena. Khadr eligió esto último.

Muchos otros ejemplos iluminan el concepto de terrorista

. Uno es Nelson Mandela, sólo eliminado de la lista de terroristas en 2008. Otro fue Saddam Hussein. En 1982, Irak fue eliminado de la lista de estados que apoyan a los terroristas para que la administración Reagan pudiera proporcionar ayuda a Hussein después de que los iraquíes invadieron Irán.

La acusación es caprichosa, sin revisión o recurso para invalidarla, y usualmente refleja objetivos de política –en el caso de Mandela para justificar el apoyo del presidente Reagan a los crímenes del Estado de apartheidcometidos para defenderse de uno delos más notorios grupos terroristas

del mundo”: el Congreso Nacional Africano de Mandela. Todo esto mejor consignado a la nohistoria.

(El nuevo libro de Noam Chomsky esMaking the Future: Occupations, Interventions, Empire and Resistance, una colección de sus columnas para The New York Times Syndicate).

* Noam Chomsky es profesor emérito de Lingüística y Filosofía en el Instituto de Tecnología de Massachussets en Cambridge, Mass.

EULOGIA MERLE

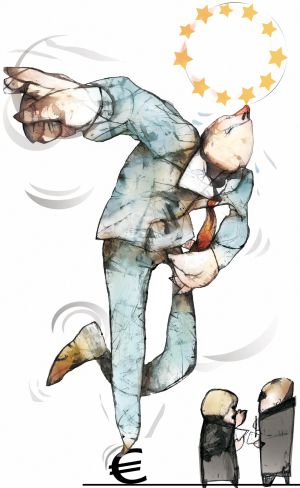

En uno de sus ensayos más conocidos, El poder de los sin poder, publicado en 1979, el recién fallecido poeta y líder de la revolución de terciopelo, Vaclav Havel, acuñaba el término posdemocracia. El término inunda hoy los periódicos europeos para calificar un fenómeno que en 2011 emergió como una de las más alarmantes consecuencias de la crisis: el décalage democrático entre las instancias políticas y financieras internacionales que deciden (los mercados, Bruselas, etc.) y los votantes nacionales.

La reciente aprobación del pacto fiscal es la última expresión de esta tendencia. El acuerdo, que consagra la imposición externa del principio de austeridad, no solucionará la crisis puesto que no aborda ninguno de los tres problemas principales a los que se enfrenta la Unión Monetaria Europea (UME): (1) el crecimiento y la creación de empleo, (2) la corrección de los persistentes desequilibrios macroeconómicos internos y (3) la (in)estabilidad financiera. Pero, es otro punto del contenido del tratado el que quisiera destacar aquí: mientras aumenta la cesión de soberanía económica a Bruselas, el Parlamento Europeo, el único órgano electo de la unión, queda relegado a mero oyente en las futuras cumbres europeas.

A algunos les podrá parecer anecdótico, pero no lo es. Es el ejemplo más reciente de un alarmante proceso de erosión democrática en la Unión Europea, cuya más evidente manifestación se encuentra en la implantación de gobiernos tecnócratas no electos en Grecia e Italia. En ambos casos, los gobiernos no solamente se han visto obligados a acatar todas las exigencias impuestas por los mercados, Bruselas y el FMI, sino que además cualquier intento de someter dichas demandas a consulta popular (no olvidemos la ingenua gesta de Papandreu con su referéndum) ha resultado inviable.

Como comenta el semanario The Economist, los líderes Europeos se encuentran atrapados entre tres fuerzas: los mercados de deuda soberana, que amenazan con llevarles a la bancarrota, las instituciones de Bruselas, que se han dotado de nuevos poderes para la supervisión de presupuestos y políticas económicas y el resto de líderes de la unión que con la crisis han perdido el miedo a entrometerse en los asuntos del vecino. Y los ciudadanos, ¿dónde están?

Las reivindicaciones de los indignados reflejan también esa frustración: los gobiernos responden cada vez menos a las voces y demandas domésticas (que, no lo olvidemos, son las que los legitiman) y más a exigencias internacionales que a menudo se contraponen a los compromisos domésticos establecidos. Pero, ¿existe alguna alternativa a esa tendencia? ¿Es compatible en el largo plazo en la UE la globalización económica con la democracia a nivel nacional?

El marco conceptual que ofrece el profesor de Economía Política de Harvard, Dani Rodrik , en su último libro La paradoja de la globalización, ofrece algunas respuestas. Rodrik habla del “trilema político de la economía mundial” entre el Estado nación, la democracia y la hiperglobalización. Según su análisis solamente dos de las tres premisas son compatibles al mismo tiempo. Es decir, (1) la democracia se debilita en el marco del Estado nación si éste está integrado profundamente en la economía internacional; (2) la democracia y el estado nación son compatibles solamente si retrocede la globalización; (3) la democracia puede convivir con la globalización si se articulan formulas de gobernanza transnacional y se debilita el Estado nación.

En primer lugar, la hiperglobalización y el Estado nación funcionarían bien en un mundo friedmaniano en el que los únicos servicios que proveen los gobiernos son aquellos que garantizan el buen funcionamiento de los mercados. En este mundo, según Rodrik, “el objetivo de los gobiernos es ganar la confianza de los mercados para poder atraer comercio y entradas de capital: austeridad, gobiernos pequeños, mercados laborales flexibles, desregulación, privatización y apertura comercial”.

Una Unión Monetaria no funciona sin una Unión Económica y ésta es insostenible sin una Unión Política

En este marco, como estamos comprobando en Europa, la democracia sale seriamente perjudicada. Las exigencias impuestas por la globalización chocan inevitablemente con los compromisos de la política domestica (protección social, empleo, etc.). Pero el aislamiento de un gobierno respecto de las demandas de su población tiene sus límites. En Grecia, a pesar de los infinitos compromisos de recortes, los mercados continúan desconfiando porque saben que los compromisos de austeridad que ellos mismos demandan son inasumibles para cualquier gobierno democrático.

Barry Eichengreen, el eminente historiador económico, explica de un modo similar en Globalizing Capital el desmoronamiento del patrón oro. En el siglo diecinueve éste era compatible con la globalización porque las autoridades económicas podían priorizar la estabilidad monetaria sobre las demandas de sus ciudadanos. Es decir, enfrentados a la necesidad de devaluar, optaban por imponer a sus ciudadanos tanta austeridad como fuera necesario para mantener la paridad con el oro.

Pero, las reivindicaciones democráticas y los movimientos sociales de principios de siglo cambiaron las circunstancias. Dejó de darse por descontado que en el choque entre estabilidad monetaria y empleo, las autoridades elegirían la primera. Y el sistema dejó de ser creíble. En la Europa de hoy puede suceder algo parecido. No podremos mantener eternamente nuestro sistema de tipo de cambio fijo extremo (el euro) a base de austeridad y aislando a los ciudadanos. ¿Pero existe alguna salida a este trilema en Europa?

Sigamos con el marco establecido por Rodrik: la segunda opción consiste en limitar la globalización para fortalecer la democracia y la soberanía nacional. El autor propone un replanteamiento de los acuerdos comerciales y una regulación más rigurosa de los movimientos de capital para permitir la expansión del espacio democrático a nivel nacional que priorice los objetivos sociales y económicos nacionales sobre los de las empresas y grandes bancos transnacionales.

En tercer lugar, para cerrar el trilema, existe la posibilidad de ir sacrificando paulatinamente el Estado nación y construir redes sólidas de democracia transnacional que sean compatibles en escala, espacio y poder con la globalización. Es por esta vía por la que Europa, dada su experiencia en la construcción de un proyecto supranacional, podría superar los desafíos del trilema. Solamente a través de una Europa federal, política y económica, los europeos podremos continuar integrándonos en la economía global, preservando nuestra democracia.

El último tratado del euro es un paso más en la integración económica. Un proceso que seguirá avanzando inevitablemente si queremos que el euro sobreviva. Ahora bien, si eso no va acompañado de una mayor representación democrática de los ciudadanos en Bruselas que legitime el proceso, el resultado probablemente no dure mucho tiempo. La creciente concentración de poder intergubernamental en el Consejo Europeo – y particularmente en el dúo Merkozy -, en detrimento de un irrelevante Parlamento Europeo y del método comunitario, nos aleja de ese ideal democrático europeo.

El talón de Aquiles de nuestra construcción europea es la falta de lo que en inglés llaman accountability. En los Estados nación, el electorado tiene la última palabra y las elecciones permiten a los ciudadanos castigar a los gobiernos que no les gustan. Sin embargo, a nivel Europeo no existe esa corresponsabilidad y en el momento en el que más influencia política y económica adquiere la Unión Europea la gente se siente menos partícipe de las decisiones de Bruselas.

A pesar de las dificultades políticas de relanzar el debate del federalismo europeo en el presente entorno de crisis, es necesario que los líderes europeos lo consideren una prioridad. Hasta el momento se han dejado llevar por el cortoplacismo electoralista y la miopía nacional. Si esa actitud prevalece, la confrontación doméstica a las imposiciones ilegítimas externas seguirá aumentando en otros países hasta que se haga insostenible, como en Grecia.

La crisis ha hecho emerger una de las verdades fundamentales de la Unión Monetaria Europea: la de la incompatibilidad entre las exigencias de la hiperglobalización económica y financiera y las demandas democráticas nacionales. Si queremos evitar vivir en una Europaposdemocrática, parafraseando a Havel, debemos entender que una Unión Monetaria no funciona sin una Unión Económica y que una Unión Económica es insostenible sino va acompañada de una Unión Política.

Antonio Roldán Monés es máster en Gestión de Política Económica por la Universidad de Columbia y en Relaciones Internacionales por la Universidad de Sussex

México, DF. “Tenemos candidato presidencial en Andrés Manuel López Obrador”, señaló Cuauhtémoc Cárdenas durante un encuentro con el aspirante presidencial, quien sostuvo que la reunión “ayuda a disipar dudas y malos entendidos” que más allá de diferencias se antepone el interés general sobre todo se “expresa con claridad el compromiso de sumar voluntarios para lograr el renacimiento de México”.

”Deja de manifiesto que más allá de diferencias se antepone el interés general y sobre todo se expresa con claridad el compromiso de sumar voluntades para lograr el renacimiento de México”.

Cuauhtémoc Cárdenas.

Quiero también, en estas primeras palabras, señalar que Un México para todosse enmarca en el compromiso ideológico y de práctica política con el que nació el Partido de la Revolución Democrática, que fue, como se dijo aquel 21 de octubre de 1988 cuando se convocó a formarlo, para ser el partido de la Revolución Mexicana, de la democracia, de las reivindicaciones nacionales y populares, de la constitucionalidad y del progreso. En aquella fecha la naciente agrupación se propuso poner un alto a la destrucción consciente y sistemática de las instituciones y creaciones de la Revolución: el ejido, la cooperativa, el contrato colectivo de trabajo, el sindicato, la empresa pública en las ramas dónde nuestra independencia económica la hace imprescindible, así como recuperar los ideales históricos de este movimiento popular y de llevar a la práctica su proyecto nacional, como la vía para superar los problemas del país y del pueblo, para asegurar el tránsito hacia estadios superiores en nuestra organización política y social, y en la convivencia internacional.

Vale recordar que el partido nació también como el partido que en su devenir estaría poniendo al día las ideas de la Revolución y proyectándolas hacia el futuro, como el partido de la pluralidad patriótica, progresista y democrática, al agrupar en su seno al amplio abanico de organizaciones y ciudadanos que con firmeza y convicción libraron las luchas de 1988. Esa pluralidad permitió construir una fuerza de solidez tal que resistió la violenta hostilidad generada en su contra desde el gobierno central por más de un sexenio, crear conciencia, en el conjunto de la población, que la participación activa en la vida pública lograría el respeto al sufragio y a partir de éste, transformar con sentido progresista y democrático la vida política de la nación. Ese logro de pluralidad y de haber constituido la mayoría política de la nación, debe ser, sin duda, objetivo y reto en las jornadas electorales de hoy.

La lucha en la que nos encontramos ha estado llena de vicisitudes, de obstáculos puestos por quienes se benefician de mantener un régimen entreguista, de privilegios y corrupción.

Más de 600 compañeros han perdido la vida en el esfuerzo por el cambio. Siguen siendo faro y compromiso de nuestra lucha, en la que estaremos firmes hasta alcanzar las metas por las que ellos cayeron.

El actual proceso electoral tiene lugar en el medio de una severa crisis económica de dimensiones globales y se realiza cuando el país atraviesa por una de las situaciones más graves vividas en el curso de su historia: de miseria creciente, violencia que se expande y delincuencia que se fortalece, dependencia, desempleo, rezago económico, concentración de la riqueza, descrédito de la autoridad, corrupción, exclusión social y desánimo cívico.

En la lucha por la renovación de los Poderes y para marcar el rumbo que se imprima al desarrollo del país, se enfrentan, una vez más, como ha sucedido a lo largo de nuestra historia desde que México conquistó su independencia, dos proyectos opuestos, que se inscriben en las líneas de los proyectos históricos que han disputado sobre los rumbos que siga la nación y hacia donde apunten los beneficios del progreso, y que hoy podemos identificar, uno, como el de la subordinación a intereses ajenos, la desigualdad y la exclusión social, impuesto y desarrollado con rigor en las últimas tres décadas y al que los grupos entreguistas y retrógrados pretenden dar continuidad, y dos, el de un desarrollo independiente, de igualdad y progreso, en el que la nación pueda decidir soberanamente sus destinos a partir del mandato democrático de la ciudadanía, que es por el que han venido luchando y el que en la presente circunstancia corresponde impulsar a los sectores progresistas y democráticos.

A lo largo de la contienda electoral es previsible que los adversarios pretendan llevar la discusión a la calidad y a lo que proyecta la mercadotecnia y no a las cuestiones de fondo, a las propuestas, a cómo, con qué instrumentos y con qué objetivos se plantea la solución de los grandes problemas de México y los mexicanos, que es a lo que debiera darse atención y prioridad en el análisis y discusión de ciudadanos y partidos, y en lo que las fuerzas progresistas debieran buscar se centrara la atención e interés de los votantes de julio próximo.

Así, llegó ya el momento para los sectores democráticos de dar prioridad a la presentación y discusión con la ciudadanía de su propuesta. Una propuesta enmarcada en un proyecto nacional de largo aliento, que a su vez derive de un proyecto de alcances universales, que corresponda hoy a la ideología revolucionaria de un Estado con responsabilidad social y de una sociedad solidaria, que ha estado presente en los grandes movimientos emancipadores del pueblo mexicano, actualizando, en las diferentes épocas, sus objetivos y medios de acción.

La lucha por un orden mundial equitativo, de respeto pleno a la autodeterminación, sin imposiciones hegemónicas, de paz y cooperación solidaria, ha sido, para no ir más atrás en la historia, el eje rector de la política internacional de la Revolución Mexicana. La lucha, entonces, por una nueva estructuración internacional, por una nueva organización de la sociedad, por superar al sistema depredador que hoy domina las relaciones económicas e impone condiciones de desigualdad y exclusión en las relaciones entre países y al interior de las sociedades nacionales, que desata las llamadas guerras preventivas para asegurarse el control de recursos naturales básicos y de zonas estratégicas en el mundo, que impone políticas económicas que llevan de crisis en crisis para mantener los privilegios de minorías, que está poniendo en riesgo la supervivencia misma de la humanidad, es una lucha que no nos deba ser ajena. Crear conciencia de dónde y cómo estamos en el mundo, en nuestro continente en particular, y hacia dónde debiéramos ir, es parte del trabajo a realizar aprovechando estos tiempos electorales. Crear conciencia, asimismo, de la solidaridad que debe desplegarse en las escalas continental y mundial con aquellos gobiernos, partidos políticos, organizaciones de la sociedad e individuos con los que se coincida en estos objetivos.

Nuestras propuestas al pueblo de México y a la nación, surgidas de una ideología democrática y consecuentemente igualitaria, libertaria, republicana y como tal de reconocimiento e impulso de los mecanismos de participación del pueblo en la toma de decisiones, entrañan una práctica con apego a la línea revolucionaria y con compromiso ético y solidario, entrañan obligación de promoverlas y en su caso de observarlas.

Los problemas a enfrentar, respecto a los cuales debe haber propuestas de atención y solución específicas, son numerosos y de gran diversidad. Entre ellos –y sólo para ejemplificar con esta relativamente larga relación- se encuentran:

Ahora bien, la debida atención y buena solución de nuestros problemas va a depender, en mucho, de las condiciones de la inserción de nuestro país en las corrientes de la globalización, en cómo nos manejemos en la confrontación que existe entre las grandes hegemonías político-económicas y los pueblos que luchan por desarrollarse con independencia, a partir de decisiones soberanas, en la que las primeras pretenden seguir con políticas de privilegio para grupos minoritarios, en detrimento de las condiciones de vida y las oportunidades de progreso de las grandes mayorías de la población, y que en nuestro caso particular pretenden el abandono de todo esfuerzo por nuestra autonomía y el no ver otra alternativa que no sea proseguir con la absorción subordinada y sumisa de nuestra economía y del país en general, que ya se está dando, por los intereses hoy dominantes en la política y la economía norteamericanas.

La absorción de nuestro país en condiciones de subordinación por los Estados Unidos –o la América del Norte, como algunos prefieren se diga- no es ni puede aceptarse como el destino ineludible de México. Ser parte, por determinación de otros, del primer círculo de la defensa estadounidense fuera de su territorio nacional para recibir en caso dado los primeros golpes, tampoco es el papel que los mexicanos progresistas asignamos a nuestro país en la búsqueda de un orden mundial equitativo y de paz.

La agenda bilateral México-Estados Unidos es compleja y diversa. Es preciso insistir en la reforma migratoria de fondo, que debe empezar porque el Estado y la sociedad norteamericanos reconozcan la valiosa e imprescindible contribución que los migrantes de todas las naciones, mexicanos en alta proporción, dan al progreso de nuestro vecino; es preciso, igualmente, plantear la necesidad de alcanzar equidad en la cooperación económica, lo que demandaría, entre otras medidas, substituir los acuerdos de libre comercio suscritos en la región por un Tratado continental de desarrollo, en el que se incluya, como punto importante, la creación de fondos de inversión para superar las asimetrías económicas y las diferencias sociales existentes; plantear, por otro lado, la revisión de las estrategias de combate a la delincuencia transnacional, en las que deben respetarse las decisiones soberanas de ambos países, terminando de una vez y para siempre con las intromisiones indebidas y la comisión de delitos en territorio mexicano por parte de miembros de agencias oficiales norteamericanas, con conocimiento y consentimiento de las altas autoridades de ambos países.

Que quede claro: se trata de encontrar buena solución a los problemas que comparten dos países vecinos y de recuperar posiciones de dignidad y de protección a los intereses de nuestro país en su actuar internacional. En el país vecino existen grupos con presencia política importante e influencia en amplios sectores de la opinión pública que coinciden con nuestras visiones. Con ellos hay que estrechar la relación y con ellos participar en el esfuerzo por alcanzar objetivos que nos son comunes, respetando espacios y decisiones que sólo a los nacionales de cada país competan.

Con Estados Unidos debe buscarse una relación equitativa, por difícil que parezca poder alcanzarla. Será ese un objetivo prioritario en la edificación de un orden mundial de equidad, objetivo que, por otro lado, nos crea espacios de acción comunes con las naciones de la América Latina que libran la misma lucha.

La integración política y económica de América Latina, en los tiempos presentes, ya no es una utopía. Si bien es un objetivo que no se alcanzará en el corto plazo, sería la condición que debiera lograrse para la región si se quieren aprovechar de manera óptima sus ventajas relativas y si se quiere que Latinoamérica participe en condiciones de equidad frente a los otros grandes bloques económico-demográficos que hoy dominan la política y la economía en el mundo.

Una condición ineludible en el esfuerzo de integración de Latinoamérica y el Caribe es lograr la independencia de Puerto Rico, instando a los Estados Unidos a que dé cumplimiento a la Resolución 1514 de la Asamblea General de la ONU, del 14 de diciembre de 1960, que garantiza la independencia de los territorios coloniales, así como a las 30 resoluciones del Comité Especial de la propia ONU, la más reciente de junio del 2011, que reconoce que “Puerto Rico es una nación latinoamericana y caribeña que tiene su propia e inconfundible identidad nacional”.

Por otro lado y en esta perspectiva, nuestro país debe aprovechar su condición de puente entre el norte y el sur y entre el Pacífico y el Atlántico y participar activamente en el impulso y fortalecimiento de la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe (CELAC), el Parlamento Latinoamericano y otros proyectos que van en favor de la integración de la región.

Nuestra contribución a estos proyectos, además de ser activos en su promoción específica en los foros internacionales y regionales, empieza porque nuestras políticas internas conduzcan a que nuestro país, recuperando el Estado sus responsabilidades sociales, salga de la situación en que se encuentra de desigualdad y exclusión social, de crecimiento económico lento o nulo, claramente insuficiente, rompa lazos de dependencia y lleve a la práctica medidas que tiendan a lograr una economía de pleno empleo, a combatir hasta erradicar las causas de la pobreza, fortalecer las capacidades de consumo de la población y consecuentemente los mercados internos, aproveche sus recursos naturales con racionalidad social, económica y ambiental de presente y futuro, ofrezca educación de calidad y acceso a la creación y a los productos de la cultura a toda la población, garantice a los jóvenes presente y futuro de formación, superación y realizaciones y a los mexicanos todos progreso y dignidad.

Hacer realidad este proyecto para rescatar al país, librándolo de su situación actual, exige proponerse reconstruir los tejidos sociales desde las comunidades más pequeñas hasta los sectores que dan vida a las grandes urbes, y, en lo político, plantea la necesidad de un gran acuerdo con todas las fuerzas progresistas y democráticas para actuar en conjunto en función de las coincidencias y proseguir con tesón la construcción de una mayoría política, que en esa condición se manifieste el próximo 1° de julio. Se está en ese camino, pero aun falta acercar a muchos que por razones diversas se han distanciado y luchan en trincheras diferentes, tratar de convencer a quienes consideran mejores otras alternativas políticas y buscar atraer a quienes por primera vez van a sufragar.

Es preciso hacer ver que este proyecto de reivindicaciones nacionales y populares puede acelerarse en su ejecución si más allá de cuestiones partidarias y dejando de lado, aun en estos tiempos, las confrontaciones electorales, se buscan los acuerdos con otras fuerzas políticas y sociales para impulsar aquellas soluciones de problemas en las que haya coincidencia en finalidades y medios de acción.

Precisando los objetivos comunes, desde el lado progresista debe mostrarse que más importante que quien resuelve los problemas, es resolverlos, y mostrar también que habiendo objetivos comunes y caminando de consuno, desde este lado se respetan la pluralidad y las diferencias.

La presentación hoy de la PROPUESTA PROGRAMÁTICA 2012 tiene la intención de abrir una discusión sobre los grandes temas de la nación, que pueda realizarse con los más amplios grupos de la sociedad y por todo el territorio del país.

Existe ya una primera coincidencia en vastos sectores democráticos, que debe servir para atraer y construir esa mayoría política que hoy es todavía objetivo por alcanzar: tenemos candidato presidencial en Andrés Manuel López Obrador. Conocemos su trayectoria en la vida pública. Su candidatura y una propuesta realizable que así considere el ciudadano que aspira al cambio, son y deben ser elementos de cohesión y factores determinantes en la construcción de la mayoría política que se requiere para ganar las elecciones y sobre todo, para respaldar una gestión de reivindicaciones nacionales y populares y llevar a cabo un buen gobierno.

Están en juego presente y futuro de México y los mexicanos. Apliquémonos a construir la mayoría política que es condición del triunfo electoral.